|

パソコンを買いに...1

2003年5月4日

パソコンを買った。

これで所有したパソコンは4代目になる。

パソコンを買う前はワープロ専用機を使っていた。

ワープロ専用機も4代。

「パソコンを買いに」というタイトルにしたけど、親指シフトの経緯があるのでワープロ時代に遡って書き始めることにした。

日本語ワードプロセッサが初めて発売されたのは1979年。

東芝トスワードJW-10 630万円。

それから各社でワープロ開発競争がはじまった。

初めて100万円を切ったワープロは1982年。

富士通マイオアシス 75万円。

コマーシャルキャラクターに元関脇「高見山」を起用して、個人ユーザーもターゲットにして売り出した。

その頃からメーカー間の価格競争が激しくなる。

私が就職した1985年。

遂に価格は10万円を切ってきた。

最初に買ったのは1985年の暮れ。

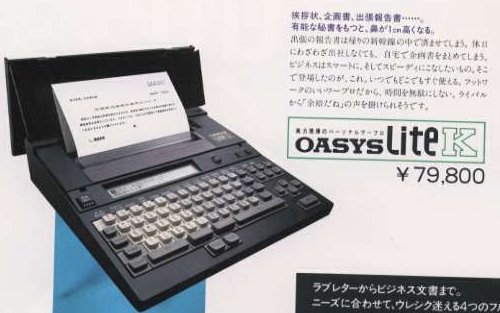

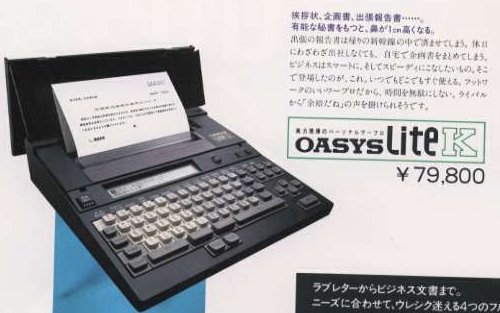

富士通OASYSLiteK 定価7万9千8百円。

20文字×2行の表示、プリンタは24ドット/字。

よくまあこんな製品を買ったと思うが、1985年の夏には

富士通OASYSLiteS 定価8万2千円が、

液晶8文字、プリンタは16ドット/字。

というスペックだった。

価格ダウンで画面の表示文字数が5倍、印字解像度が2.25倍。

これだけの性能UPならもう買い時だと思ってしまったのだ。

まだ当時はコンピュータ関連部品の性能が急激に上がり、反比例して価格が急降下するという特殊な産業構造を理解していなかった。

1985年といえば私のエポックメーキングの年である。

4月に就職。5月に結婚。9月に息子が生まれる(あれ?)。

よって新人の給料でいきなり扶養家族が2名という大貧乏生活のはじまりの年なのだが、どうしてワープロなんか買えたのか。

「これからはワープロの時代になる。

会社でコンピュータ関連の仕事をしている俺が、

ワープロができないなんて話しにならない。

会社の書類もすぐにワープロに代わる。

そのときに対応できなかったら仕事に支障をきたすんだ。」

と妻を思いっきり騙して、彼女が親から受け取った結婚持参金を巻き上げちゃったのだ。

う〜、ひどい。

その後ワープロの時代になったのは当たってるが、2〜3年早すぎた。

さてそのOASYSLiteKをヨドバシカメラで5万9千8百円で買った。

当時、富士通が全面的に力を入れていた親指シフトキーボード機種。

(ここから親指シフトとの付き合いが始まる)

使いはじめてすぐにフロッピィディスクドライブ(以下FDD)が必須であると気づいた。

そのままではせっかく打ち込んだ文章をタイトル別に保存できない。

今の文章を削除しないと次の文書を入力できない。

うーむ。

オプションのFDDはなんと7万円もした。

オプション製品はヨドバシカメラでもほぼ定価扱いだった。

うへーー、ここでまた妻を騙す。

「フロッピィがないと仕事に使えないただのおもちゃなんだ。

会社のコンピュータは8インチのフロッピィを使っているが、

このオプションFDDは3.5インチの最新システムだから

こんなに値が張ってもしかたがないんだ。」

言ってる意味が無茶苦茶だが、ごり押ししてさらに持参金を巻き上げた。

う〜、鬼だ。

まだ結婚したての頃は彼女も私の言うことをよくきいてたよなぁ。

それでもこの機種を使いこなして、文書作りに役立てばよかったのだが、残念ながら全く使えないマシンだった。

まず20文字×2行の表示画面。

これでは入力した文章を一覧できない。

文書設定では1行40文字が標準だから、今打ったばかりの文字を確認するのに左へスクロールしなければならない。

ちなみに今もっている携帯電話(au A1012K)のメール入力画面を調べてみたら、10文字×5行だった。

更に上下に2行づつガイドの枠がある。

実質的な表示枠なら10文字×9行。

20×2=40文字に対し10×9=90文字。

いくら時代が違うといえ、ユーザーインターフェイスの基本である、表示文字数においてラップトップサイズのワープロ専用マシンがケータイに負けている。

表組みを作ろうとしたらもう最悪。

OASYSは罫線も文字扱いしていたので、操作を誤るとケタケタケタと表が壊れていき、なにがなんだか解らない。

マニュアルと格闘しながら操作し、何時間か掛けてやっと形になってきたと思ったらケタケタケタ。

「ウォーォーォー。オーノゥ!!」

この表示画面では復旧不可能だった。

(「やり直し(UNDO)」機能が製品化されるのは後のこと。)

一度プリントアウトすれば全体像が見えるはずなので紙をセットして印刷をはじめると、これがも〜〜〜遅い。

ツーーーーーッ、クリクリクリクリ、ズズ。

ツーーーーーッ、クリクリクリクリ、ズズ。

プリンタヘッドはゆっくり丁寧に左から右へ動いて行き、また元に戻る。

往路のみ印字して復路は戻るだけ。

その後、紙が巻き上がる。

(往復印字機能が製品化されるのは後のこと。)

罫線込みのA4サイズ1枚出すのに20分以上かかる。

「これじゃあ手で書いたほうが速いよなぁ〜」

それに数ページでインクリボンがなくなる。

「うわっ!もう終わり。またリボンを買いに行かなきゃ」

(マルチタイムリボンや感熱紙が普及するのは後のこと。)

結局、FDDと合わせて13万もしたワープロは結局なんの役にも立たなかった。

なぜこんな実用性のないモデルをメーカーは売り出したのか。

もともとビジネスタイプは40文字×20行のディスプレイが基本である。

それだけのサイズがなければ使い物にならないことは解っていたはずだ。

勿論、FDDも標準装備しなければワープロとは言えない。

しかし当時の液晶パネルのコストから普及価格帯で40文字×20行の製品化は不可能だったと想像できる。

それでも時代は激しい低価格競争の真っ只中。

企業としてはまず個人が買える価格設定をする。

「この価格であなたもワープロが手に出来ます。」

「ほら表組みだってこんなに簡単。」

と消費者を思いっきり煽る。

その価格ではFDDを付けられないのでオプションにする。

そして、その価格と他社が採用しているスペックを元に液晶サイズを決めていたに違いない。

そこには実用性とかユーザーの使い勝手という発想がない。

正に本末転倒である。

ブームに乗って売りまくれ、シェアを確保しろ、という企業論理しか見えてこない。

バブル経済はこの頃からスタートしていた。

OASYSLiteK

妻にFDD代を確認したところ7万円にビックリ。

彼女は結婚当初からきっちり家計簿をつけている。

それにしても高い授業料だったなぁ。

尚、OASYSの写真は開発者神田泰典さんのホームページから転載させて頂いてます。

(ワープロの神様から承諾メールをもらって感激しました。)

つづく。

(C)Ken Nishijima 2003.5

|