1950年代にはいると世の中も落ちつき始め、鉄道も復興が進んできました。

こうした中、新技術の導入も始まり、1954(昭和29)年になると私鉄には画期的な軽量車体をもつものが登場しました。

これは従来の頑丈な台枠の上に車体を組むという構造から、車体全体の構造で強度を出すという発想の設計に切り替えるというものです。

車体は薄板の金属にし、内装にも軽量の素材を使う(従来は内装に木材を使用)など材料面でも大幅な見直しが行われ、内外ともに大きな変化をもたらす改革でした。

1954(昭和29)年に東急に登場した(旧)5000系電車。 丸っこい車体が印象的です。

この車両はTomix製完成品。

顔を出しているバスはトミー「バスコレクション」第2弾のシークレット品の東急バスです。

この模型の所有、ジオラマ制作共山田 敦様。

国鉄でも技術者の星 晃が長期に渡る海外視察の成果を発揮して軽量車体をもち、デザインの優れた車両を生み出しますが、国鉄型の軽量車体導入はまず客車から始まりました。

これはまだ蒸気機関車が主力だった国鉄で、いかに少ない力でたくさんの客車を牽くかが、重要な課題だったからです。

当時長距離の急行列車の混雑はまだひどく、夜行でも座席に座れないお客が日常的にいるほどの状態でした。そのため国鉄では、軽量化の効果を増結という形で還元出来る急行用の3等車から軽量化を始めることにしました。

こうして1955(昭和30)年、軽量客車ナハ10型が登場します。

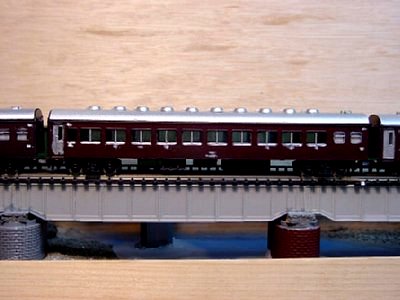

ナハ10型。GMキットを組み立てたもので、試作車のスタイルをしています。

現在の製品はドアが一般型になったものに型が変わっているため、現在となっては貴重な製品です。

(このジオラマ制作・撮影…北王子ともよ 様 )

戦後、国鉄では敗戦で仕事が出来なくなった軍関係の技術者を数多く受け入れたため、航空技術を鉄道に取り入れるということも少しずつ始まっており、製造中の車体の写真を見ると、随所に穴を開けたり丸みをつけたりするなど「ゼロ戦」に近い発想をみることが出来ます。

ここで実用化された技術は、その後登場する特急電車や新幹線にまで踏襲されることとなりました。

この客車は従来のスハ43型3両分の重量で4両牽けるという形で軽量化を実現し、厳密な試験を入念に行ったうえで量産体制にはいることとなりましたが、3等寝台の復活が急遽決まったため「軽量車体の大量生産」はナハネ10型から始まることになります。

ナハネ10型。GMキットを組み立てたもの。

3等寝台は戦時中に廃止になって以来長らく復活が待たれていたものでしたが、1956(昭和31)年になってようやく実現。ナハネ10は全国の急行列車に1〜2両ずつ連結され、ささやかながらも庶民に「横になっていける」サービスを提供して好評を博し、以後改良型や改造車も加わって3等寝台は急速に増加していくこととなります。

ナハネ10では国鉄で初めて「裾をしぼった」形の車体が作られ、以後の車両に大きな影響を与えました。

軽量客車の成功により、このあと続々と軽量設計が取り入れられた車両が登場します。

また、当時量産化が始まっていたディーゼルカーにとっては、これはまさに福音でした。