|

チュニスの郊外10数km程、チュニス湾に面した所にカルタゴがある。

今回の旅の目的地。ハンニバル戦記を読んで、一度この地を訪れたかった。

現在のレバノンの辺りに5つの都市があり、その一つのチュロスの王ビュグマリオンの妹エリッサは、大富豪の叔父アケルバスを夫としていた。王はアルケバスの勢いを恐れ、その財宝に目がくらみ、アルケバスを殺してしまう。エリッサ自身も身の危険を感じ、財宝を積み、従者と伴に海へ逃れた。王女は長い航海の末、北アフリカの一角に辿り着く。

カルタゴの歴史はここから始まる。

●ビュルサの丘

王女は原住民に、1枚の牛皮で覆えるだけの土地の提供を受けたいと申し出た。王女は皮を細く切って帯とし、まんまと広大な土地を手に入れる。これがビュルサ(牛)の丘。

王女は町を建設し「カルト・ハダシュト」と呼んだ。フェニキア語で「新しい町」を意味する。

これだけ聞くと、エリッサは詐欺師のようだけど、これらエリッサにまつわる話は史実ではなく、あくまでも伝説。フェニキアを良く思わない、後のギリシャ人の作り話との説もある。

今、この丘には、ポエニ時代の住居後(写真)とカルタゴ博物館がある。

●カルタゴ博物館 ●カルタゴ博物館

2階建ての小さめの博物館だけど、カルタゴの出土品が充実している。

1階には、ポエニ時代の男女石棺があり、なんとも言えない雰囲気を醸している。左写真は、その女性の石棺。

ポエニ(=カルタゴ人)、カルタゴが語られる時、いつもポエニ戦争が中心となる。

第1次ポエニ戦争でカルタゴはシチリアを失い、第2次ポエニ戦争で、ハンニバルはスペインからアルプスを越えてローマを危機に陥れ、ローマの大スキピオとの「ザマの戦い」で敗れる。(このあたりの描写は塩野七生「ハンニバル戦記」がお薦め)

そして、ローマのカトーは、豊かに実ったカルタゴ産のイチジクを指してその脅威を説いた。「デレンダ・エスト・カルタゴ」(カルタゴは滅ぼされなければならない)。

ローマの卑劣なやり方で仕掛けられた第3次ポエニ戦争は、助けを乞うカルタゴに対する、ローマの一方的な大虐殺だったと言う。この時のローマの指揮官スキピオは、瓦礫の堆積を呪詛し、くわでならし塩をまいて、永遠に人も住めず、作物も出来ない様にしたと言う。

いつもなら、朽ちた遺跡を眺めて感慨にふけるのだけど、今のカルタゴには何もない。これほど有名にも関わらず殆ど遺物が残っていないと言う事が、逆に、当時の鬼気迫る異様さを感じさせる。

●カルタゴの港

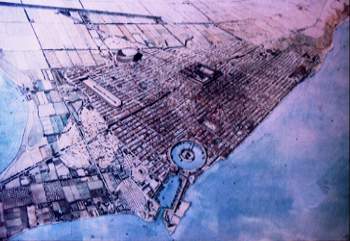

カルタゴは、港を中心に市街が構成されている。港は商業港と軍港の2つの部分からなり、外側に方形の商業港(500m×300m)、狭い連絡路を通って、奥に円形の軍港(直径300m)がある。

この絵は史跡公園の入口に掲げられていたカルタゴ復元図。

軍港の中心には島があり、艦隊指令部が置かれていたそうだ。ここに2百数十隻の艦船が納まっていた。 軍港の中心には島があり、艦隊指令部が置かれていたそうだ。ここに2百数十隻の艦船が納まっていた。

写真は今の軍港跡。

●カルタゴの宗教

カルタゴで最も崇められていたのは、バール・ハモンと女神タニト。右写真は「トフェの墓地」にある墓標で、タニトの姿が彫られている。

ちなみに、ハンニバルとは、「バールのお気に入り」の意味。バール・ハモンはフェニキアの古代宗教神。

カルタゴでいつも触れられる事に「幼児供犠」がある。幼児を殺して神へ捧げると言ういけにえの慣わし。確かにトフェには右写真のような小さな墓標が数多くあり、焼かれた幼児の骨壷も多く出土していると言う。でも、これには反論も多く、いまだはっきりしていない。

下の写真は、トフェの端にあるローマ時代の穀物庫跡。中に墓標も残っている。

=>アントニヌスの大浴場へ =>アントニヌスの大浴場へ

|

|

●カルタゴ博物館

軍港の中心には島があり、艦隊指令部が置かれていたそうだ。ここに2百数十隻の艦船が納まっていた。

=>アントニヌスの大浴場へ